こんにちは、yuuです。

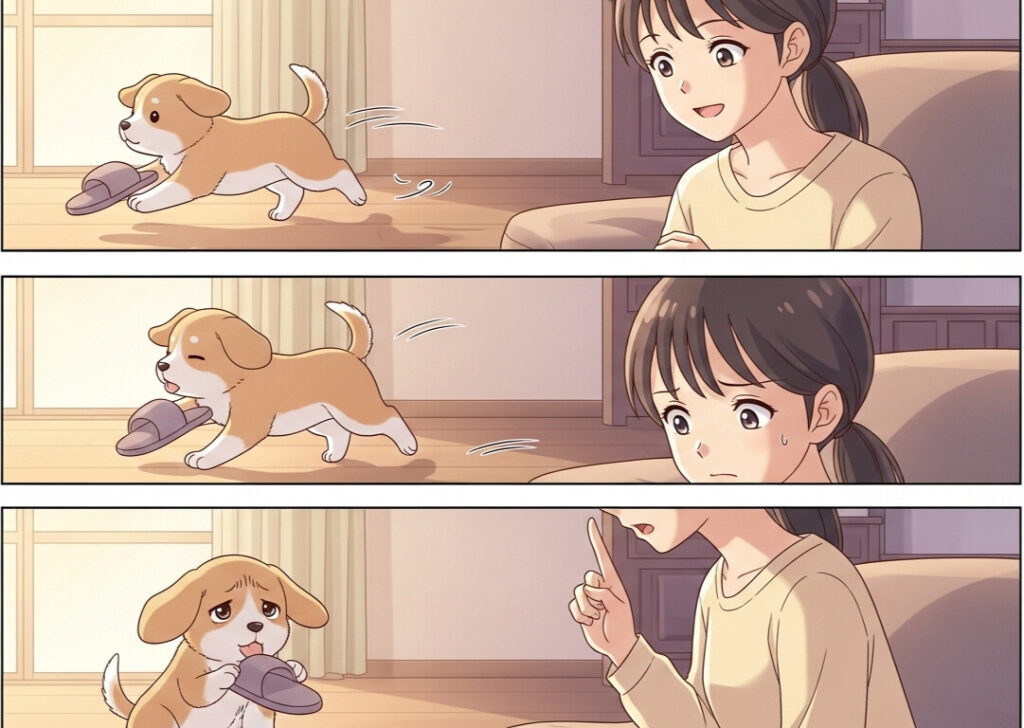

今日のことわざは「仏の顔も三度まで」。

穏やかな人ほど怒らないイメージがありますが、どんな人にも“限界”はあるもの。

このことわざは、優しさと忍耐の境界線を教えてくれる言葉です。

ことわざ「仏の顔も三度まで」とは

「仏の顔も三度まで」とは、どんなに穏やかな人でも、何度も同じことをされれば怒るというたとえです。

仏のように慈悲深い人でも、三度も同じことを繰り返されればさすがに我慢できない――そんな人間の限界を表しています。

つまりこのことわざは、「優しさにも限界がある」「我慢のしすぎは美徳ではない」という教えでもあります。

語源と由来

この言葉の由来は、「仏像の顔を三度なでても怒らない」という故事から生まれたといわれます。

古くは「仏の顔も三度撫づれば腹立つ」という形で使われており、江戸時代にはすでに現在の言い回しに近い形で広まっていました。

「三度まで」という回数は、具体的な数字というよりも“度を超えれば限界を迎える”という意味の象徴です。

そして「仏」は、最も寛容で怒らない存在の代表。そんな仏でさえ怒る――だからこそ、この言葉は強いインパクトを持つのです。

使い方と例文

使い方のポイント

相手の行動があまりに繰り返されるとき、ついに我慢の限界を感じたときに使います。

主に「もう許せない」という場面での表現です。

例文

- 「同じミスを三回もされては、仏の顔も三度までだよ。」

- 「やさしい上司も仏の顔も三度まで、ついに怒っていた。」

- 「何度も約束を破られて、仏の顔も三度までってこういうことかもね。」

類語・対義語

類義語

- 堪忍袋の緒が切れる:我慢にも限界があること。

- 温厚篤実にも限りあり:どんなに穏やかな人にも限界がある。

対義語

- 七転び八起き:あきらめずに挑戦し続ける。

→ 詳しくはこちら:ことわざ「七転び八起き」とは?意味・由来・使い方を解説 - 情けは人のためならず:他者への優しさを肯定する考え。

→ 詳しくはこちら:ことわざ「情けは人のためならず」とは?意味・由来・使い方を解説

「仏の顔も三度まで」は、これらと対になる“怒りの境界線”を教えることわざです。

現代的な解釈

ビジネスや人間関係の場面でも、このことわざはよく当てはまります。例えば職場で同僚が何度も同じミスを繰り返す場合、最初は助け合いの気持ちでサポートできますが、三度目ともなれば改善のための指導や話し合いが必要になります。また、子育てでは忍耐と叱る勇気のバランスが大切で、「仏の顔も三度まで」は優しさの中にしっかりしたしつけを示す指針としても使えます。

現代では、「三度まで」を“自分を守るための目安”として考える人も増えています。

相手を思いやることは大切ですが、何度も裏切られたり、無理を続けたりするのは健全ではありません。

優しさとは、無限に耐えることではなく、境界線を持つ勇気でもあります。

「三度まで」という言葉は、他者を責めるためではなく、自分の心を守るためのサインといえるでしょう。

まとめ

「仏の顔も三度まで」は、怒りのことわざではなく“限界を知る知恵”です。

優しさが続かないのではなく、正しく線を引けることが成熟の証。

我慢しすぎる前に「三度まで」を目安に、自分を大切にする選択ができるといいですね。

関連記事:

言葉の奥深さをもっと楽しみたい方へ。

チビ、ねーちゃんの我慢も三度までにゃっ

ねーちゃんは、怒っても可愛いにゃっ!