こんにちは、yuuです。

何かをチームで進めようとするとき、意見が多すぎてなかなかまとまらないことってありますよね。

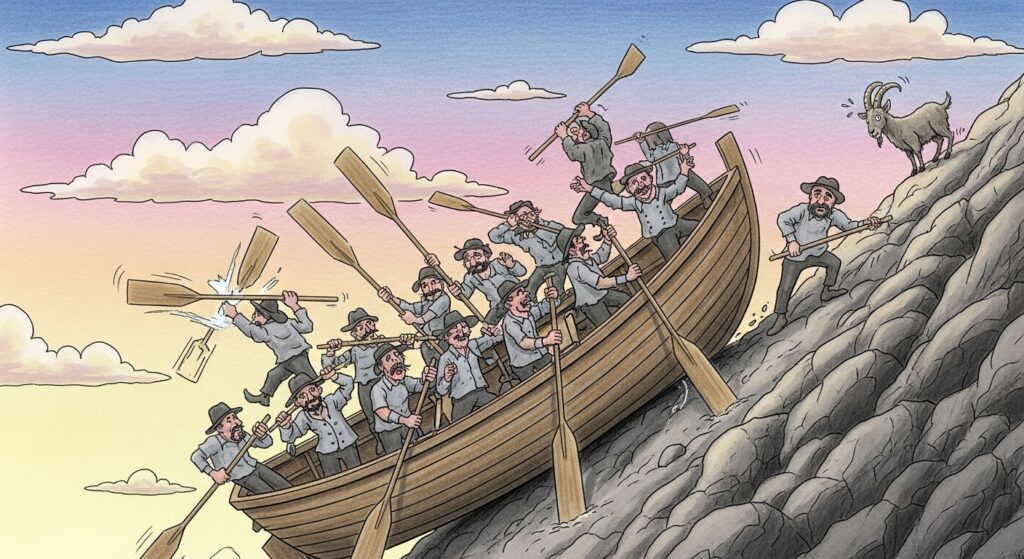

そんなときの状況をぴったり表すことわざが「船頭多くして船山に登る」です。

今回はこのことわざの意味や由来、日常やビジネスでの使い方をわかりやすく紹介します。

意味

このことわざは、指図をする人が多すぎて、物事がかえってうまくいかなくなることをたとえたことわざです。

本来、船は海や川を進むものですが、船頭が多すぎると意見がまとまらず、結果として船が山に登るというありえないことが起きてしまう――そんな皮肉を込めた表現です。

つまり、関わる人が多すぎると、誰の意見を優先すべきかわからなくなり、目的地にたどり着けなくなるという教えです。

「船頭多くして船山に登る」を風刺的に描いた一枚。

由来・語源

日本の船文化を背景に生まれた言葉で、昔の船は複数の船頭が力を合わせて櫂をこいで進めていました。ところが、全員が自分の思う方向へ進もうとすれば、船はまっすぐ進まず、しまいには目的とは正反対の方向へ向かってしまいます。

「船が山に登る」なんて現実にはありえませんが、それほどまでに混乱している様子を、少しユーモラスに言い表しています。

英語では「Too many cooks spoil the broth(料理人が多すぎるとスープを台無しにする)」という似た表現があり、世界共通の教訓といえるでしょう。

使い方と例文

チームやグループなどで意見がまとまらないときによく使われる言葉です。

家庭や職場、友人との計画など、さまざまな場面で当てはまります。

- 会議で全員が自分の案を通そうとして、結局何も決まらなかった。まさに「船頭多くして船山に登る」だね。

- プロジェクトにリーダー格が多すぎて混乱している。船頭が多すぎると前に進めないよ。

- 家族旅行の計画を立てていたけど、全員が行きたい場所を主張して大混乱。これも船頭多くして船山に登るだなぁ。

このように、「意見が多すぎてまとまらない」「決定権がはっきりしない」といった場面で使うのが自然です。

類義語・対義語

類義語

どちらも「意見が多いと混乱する」「方向性が定まらない」といった意味を持っています。

- 衆議混迷(しゅうぎこんめい)

- 二兎を追う者は一兎をも得ず

→ 詳しくはこちら:ことわざ「二兎を追う者は一兎をも得ず」とは?意味・由来・使い方をわかりやすく解説

対義語

こちらは逆に、みんなの意見がひとつにまとまり、力を合わせて進む姿を表しています。

- 一致団結

- 同心協力

- 一枚岩

現代的な解釈・教訓

現代でも通じる教訓であり、組織やチームでは、意見を出し合うことは大切ですが、最終的に誰が舵を取るのかを明確にしないと、方向性を見失ってしまいます。

たとえば、プロジェクトでメンバー全員が自由に発言できる環境は理想的ですが、最終判断者がいないと、議論ばかりが進んで成果が出ないことがあります。

「多様な意見を尊重しつつも、まとめ役が必要」というバランスの大切さを思い出させてくれます。

ビジネスシーンでの実例

このことわざは、会議で全員が異なる提案を出し、混乱を招くような場面で使われます。

社内でとあるプロジェクト承認のワークフローが回っていたのですが、3週間経っても最終承認がおりないことがありました。

- 【課長】「申請理由が弱いから、××を加えてもっとわかりやすくしたほうがいいよ。」

- 【申請者】「はい。」

- 【部長】「損益計画は、複数年で立てないとダメじゃないか。」

- 【申請者】「はい、修正します。」

- 【本部長】「添付資料には構成図が必要だよ!」

- 【申請者】「すぐに作成します!」

- 【常務】「前回のプロジェクト結果を踏まえて、比較資料を作ってよ。」

- 【申請者】「わかりました!!」

──まるで同じ港をぐるぐる旋回している船のように、なかなか前に進みません。

やがて「船頭」の指示は相反するものとなり、申請者には水上から見上げる険しい山の頂きが、行く手を阻んでいるように感じられたことでしょう。

まとめ

「船頭多くして船山に登る」は、昔のことわざですが、現代でも通じる普遍的な教訓です。

意見やアイデアは多いほど豊かになりますが、方向性を決めるリーダーがいなければ、結局目的地にはたどり着けません。チームでも家庭でも、方向性をひとつに定めることができれば、船はきっと正しい海原を進んでいけるでしょう。

関連記事:

言葉の奥深さをもっと楽しみたい方へ。

みんなが舵を取ったら船が迷うにゃっ

ねーちゃんが船長なら安心して進めるにゃっ