こんにちは、yuuです。

「青は藍より出でて藍より青し」ということわざをご存じでしょうか。弟子が師匠から学び、やがて師を超えるほどに成長する様子を表した言葉です。今回はその意味や由来、語源などわかりやすく紹介します。

「青は藍より出でて藍より青し」の意味

このことわざは「弟子が師匠に学び、さらに成長して師を超えること」を意味します。努力や学びの積み重ねが、師以上の成果を生むことを表しています。

同じ意味を持つ熟語に「出藍の誉れ(しゅつらんのほまれ)」があります。

由来と語源

この言葉は、中国の思想書『荀子(じゅんし)』の「勧学篇」に登場します。

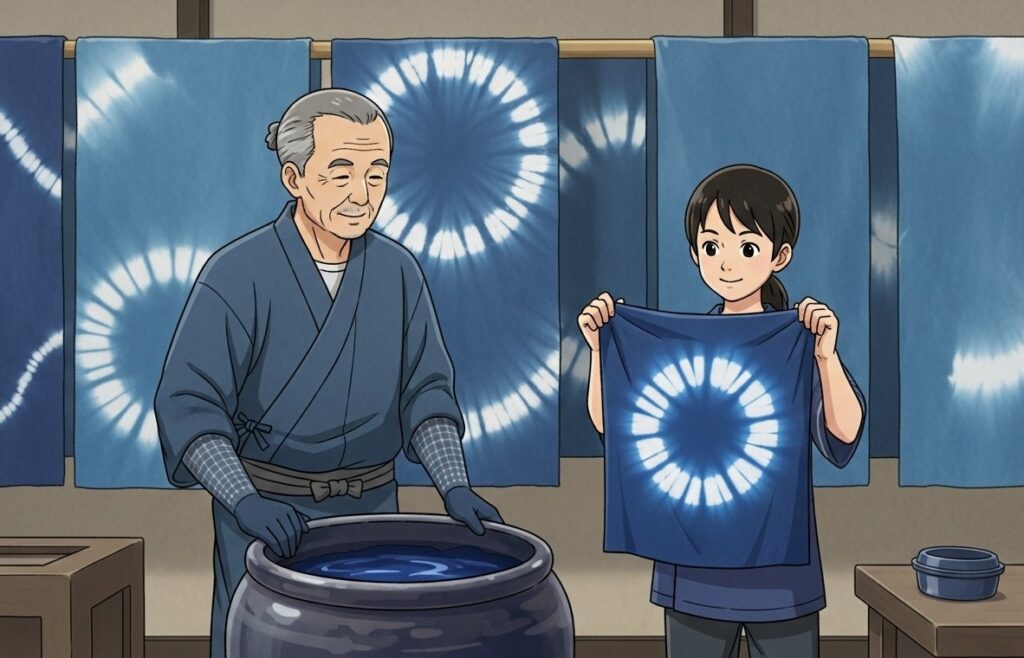

藍(あい)という植物から青色の染料を作りますが、その布の色は、葉そのものの緑よりも鮮やかな青に染まります。ここから「学んだ弟子が師を超える」という比喩が生まれました。

藍という植物について

藍はタデ科の一年草で、日本では「タデ藍(たであい)」として親しまれてきました。夏から秋にかけて細長い緑の葉を茂らせ、小さな白や薄紫の花を咲かせます。古くから藍染めに利用され、葉を発酵させて染料を作り出すことで、美しい藍色を生み出します。この「藍の葉の緑」と「布の青」の対比が、ことわざの由来になっています。

使い方の例文

- かつての生徒が大きな成果を出した。まさに青は藍より出でて藍より青しだ。

- 後輩が自分を追い抜いていく姿を見て、青は藍より出でて藍より青しを実感した。

- ビジネスの場面でも、若手社員の成長をたたえるときに使える表現です。

関連するトピック

このことわざは「教育」や「成長」と深く結びついています。例えば、スポーツの分野ではコーチを超えて活躍する選手、芸術の分野では師の技を超える作品を生み出す弟子など、幅広い場面に当てはめて考えることができます。

- 類義語:「出藍の誉れ」「後生畏るべし」

「青」という色の印象

「青」という言葉は、状況によってポジティブにもネガティブにも捉えられます。英語の blue は「憂うつ」「気持ちが沈む」という意味を持ちますが、日本語や文化的な背景では爽やかさや清らかさを表すこともあります。

ポジティブな青の表現

- 青空:晴れ渡る空を示し、開放感や前向きさを感じさせる。

- 青春:若さや可能性、成長を象徴する言葉。

- 青信号:進んでよい合図、未来への前進をイメージ。

ネガティブな青の表現

- 顔が青ざめる:恐怖や不安を表す。

- 青二才:未熟さを揶揄する表現。

- Blue(英語):憂うつな気分を指す。

このことわざでは「青」が師を超えてさらに鮮やかになることを象徴しており、非常に前向きな意味合いで使われています。

現代における活用シーン

- 教育:生徒や弟子の成長をほめるとき

- ビジネス:若手社員の活躍を称賛するとき

- スポーツ:弟子や後進が師を超える記録を残したとき

まとめ

「青は藍より出でて藍より青し」は、学びや努力が師を超える力となることを示すことわざです。教育やビジネスの場など、現代でも広く活用できる前向きな言葉です。私自身も、仕事では後進に大きく成長して追い抜いてほしいと願い、持っている知識をできる限り伝えています。ただ、話の組み立てや補足を加えるうちに内容が増えてしまい、本当に一番伝えたいことが相手に届いているのか不安になることもあります。人にわかりやすく伝えることや、人を育てることの難しさを感じながら、日々学び続けています。

関連記事:

言葉の奥深さをもっと楽しみたい方へ。

伝えたいことがちゃんと届いているか心配にゃっ…