こんにちは、yuuです。

今回は慣用句「木で鼻を括る」について解説します。ちょっと不思議な響きのある表現ですが、実は昔の暮らしに由来した言葉なのです。

木で鼻を括るの意味

「木で鼻を括る」とは、人に対して冷たく、そっけない態度をとることを表す慣用句です。

わかりやすく言い換えれば「ぶっきらぼうな態度をとる」「愛想なく答える」といった意味合いになります。

「括る」の本来の意味

「括る(くくる)」とは、本来は紐などで巻きつけて結ぶことを指します。

そこから転じて、布や紙をねじって丸める動作も「括る」と呼ぶようになりました。

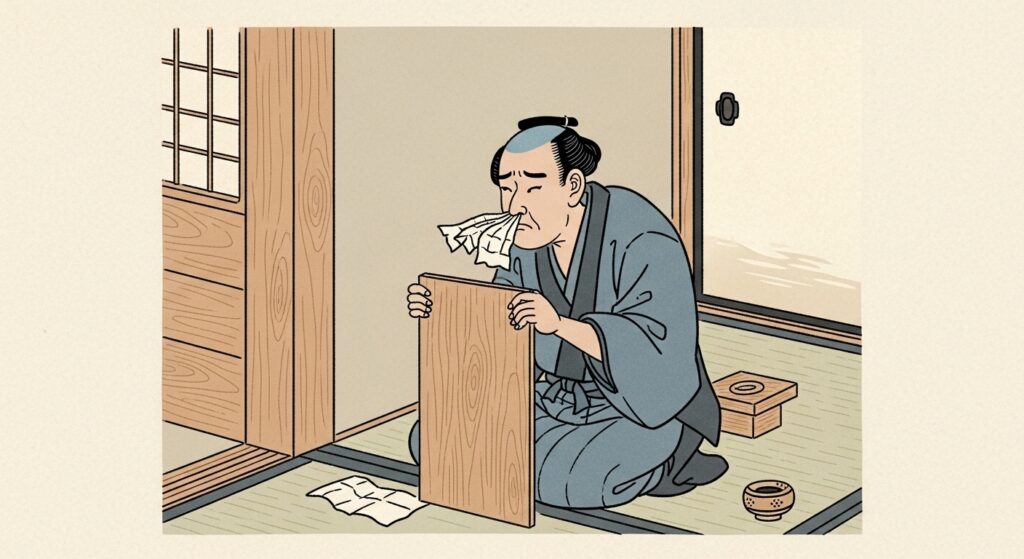

昔はティッシュペーパーのようなものはなく、鼻をかむときには「鼻紙」と呼ばれる和紙を使いました。和紙を手でねじって丸め、それで鼻をかむ――この動作を「鼻を括る」と表現したのです。

どうして「木」なのか?

ここで登場する「木」には、文字どおり木を使うわけではありません。

和紙のような柔らかい素材ではなく、「木」のように硬く冷たいもので鼻を括る、とたとえることで、「そっけない」「愛想のない」態度を強調しています。

つまり、鼻をかむという日常の仕草に「木」をあてはめた比喩表現が、冷淡さを意味するようになったのです。江戸時代の川柳や洒落本にも見られる、古くからの言い回しです。

使い方の例文

- せっかく話しかけたのに、木で鼻を括ったような返事しか返ってこなかった。

- 上司に相談したら、木で鼻を括るような態度をとられて落ち込んだ。

- 機嫌が悪いときの彼は、木で鼻を括るような対応になる。

類語と対義語

類語:そっけない、冷たい、ぶっきらぼう

対義語:親切、丁寧、愛想がよい

現代での使い方

日常会話では「木で鼻を括る」はやや古風な響きを持ちます。

そのため、普段の会話よりも、小説やエッセイ、コラムなどで雰囲気を出すときに効果的に使われます。会話では「素っ気ない」「冷たい」といった表現の方が自然に感じられます。

最近、カスタマーサービスに問い合わせた際に、たらい回しにされた末に最終的な回答が「そういう仕様です。」だけだったことがありました。そのときはとてもがっかりして、思わず直後のアンケートに「木で鼻を括るような対応で悲しくなりました」と書いてしまいました。あとから調べてみるとこの慣用句は割と古風な表現だと知り、相手にきちんと伝わっていないかもしれないと心配になりました。

まとめ

「木で鼻を括る」とは、冷たく無愛想な態度をとることを意味します。「括る」はもともと「結ぶ」という意味から派生し、布や紙をねじって鼻をかむ動作を表すようになりました。そこに「木」という言葉をあてはめることで、硬く冷たいニュアンスが強調されたのです。昔の暮らしから生まれた慣用句を知ると、日常の言葉にちょっとした深みが加わりますね。

関連記事:

言葉の奥深さをもっと楽しみたい方へ。

冷たい態度はごはん抜きにゃっ!