こんにちは、yuuです。

今日は四文字熟語「朝令暮改(ちょうれいぼかい)」をご紹介します。

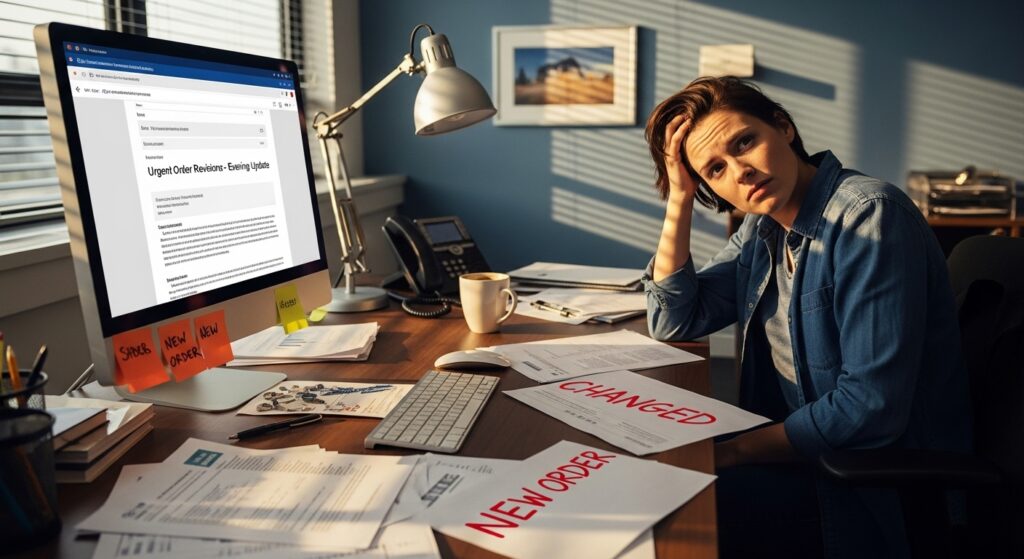

日々の生活や仕事の中で、「え、さっきと言っていたことと違う…?」と思う瞬間はありませんか。突然ルールや方針が変わると、戸惑ったり振り回されたりしますよね。そんな場面にぴったり当てはまるのが、この「朝令暮改」という言葉です。

この記事では、意味、由来、例文、類義語・対義語までまとめてわかりやすく解説していきます。

意味

「朝令暮改」とは、 朝に出した命令を夕方には改めること。決まりや方針がすぐに変わること。 という意味の四文字熟語です。

現代では、次のような場面で使われます。

- 上司の指示がその日のうちに変わる

- 家庭のルールがコロコロ変化する

- 部活や学校の方針が安定しない

- 企業や行政の方針が短期間に次々と修正される

いずれも「一貫性がない」「混乱が生じる」というネガティブなニュアンスを含むのがポイントです。

由来

「朝令暮改」の由来は、古代中国の歴史書に登場する故事にあります。 政治の場で、為政者が朝に出した命令を夕方には改めてしまうような一貫性のない統治が批判されていました。

この表現には、

- 気まぐれな指導

- 方針が定まらず民が混乱する状態

- 政治の信頼性を損なう危険性

といった戒めが込められています。

もともとは政治用語として使われていたものが、時代とともに意味が一般化し、日常のさまざまな場面にも適用されるようになりました。

よくある勘違い

勘違いの内容

「ちょうれいぼかい」は、音とその意味から「朝礼で言ったことを夕方には覆す」という意味だと解釈していました。

誤解の原因

- 朝礼(ちょうれい):職場や学校などで朝に行う短い集会。連絡事項の共有や挨拶、目標確認などが目的。

- 朝令(ちょうれい):朝に出された命令や指示。

どちらも「朝」に関係していますが、四文字熟語が「朝の行事や集会で言ったこと」を指すと考えるのは、あまりにカジュアルすぎます。

本来の意味

「朝に出した命令・指示」を改めるから現場が混乱するのです。 また「朝令暮改」は「船頭多くして船山に登る」とも通じます。 会社員あるある的に「上の方の考えは現場には計り知れない」という教訓を表しているともいえます。

→ 詳しくはこちら: ことわざ「船頭多くして船山に登る」の意味と使い方・例文

朝令暮改の使い方:日常・仕事・学校の例文

四文字熟語は意味を知るだけでなく、使う場面をイメージしておくと身近になります。

- ビジネスシーン:上司の指示が急に変わり、朝令暮改だと感じました。

- 日常生活:家庭内のルールが朝令暮改だと、子どもが戸惑ってしまいます。

- 学校・部活動:今日の練習メニューは朝令暮改で、部員が混乱していました。

どの場面でも「振り回される」「予測がつかない」というニュアンスが自然に表現できます。

類義語と対義語:似ている言葉・反対の言葉

類義語

- 二転三転:物事が何度も変わること

- 変転極まりない:状況が激しく変化する

- 優柔不断:決断できず態度が定まらない

- 右往左往:混乱してあちこち動くこと

これらは「変化が多い」という点は共通していますが、「朝令暮改」は “命令や方針を出す側がコロコロ変える” という部分がより強い表現です。

対義語

- 初志貫徹:最初の決意を変えず最後まで貫く

- 一貫性:ブレずに筋が通っていること

- 方針不変:決めた方針を変えないこと

どれも安定した姿勢を評価するときに使われます。

朝令暮改を使うときの注意点

便利で鋭い表現ですが、使う際にはいくつか注意が必要です。

- 基本的にネガティブな意味合いで使われる

- 目上の人や組織に向けて使うと、批判的な印象が強くなる

- 場面によっては「方針がよく変更されます」のように柔らかく置き換えた方が安全

SNSや会話では軽く使われることもありますが、文章の場合はやや堅い印象を持つため、文脈に合わせて選びたい四文字熟語です。

朝令暮改は英語でどう言う?

英語に完全一致する表現はありませんが、意味が近いものはあります。

- flip-flop policy(方針が頻繁に変わる)

- constantly changing decision(決定が常に変わる)

- inconsistent policy(一貫性のない方針)

「頻繁に変化する」という意味で伝えたいときに便利です。

まとめ

「朝令暮改」は、方針や命令がすぐ変わることを表す四文字熟語です。 古代中国の政治への戒めを背景としており、現在ではビジネスや日常生活まで幅広く使われる表現になりました。

一貫性のなさや混乱を示すネガティブな言葉なので、使うときの相手や場面には注意が必要です。 意味や由来を知っておくことで、適切な場面で自然に使えるようになります。

関連記事:

言葉の奥深さをもっと楽しみたい方へ。

方針がコロコロ変わると、現場は大変なんだにゃっ。

ごはんの時間は、毎日同じにしてほしいにゃっ!