こんにちは、yuuです。

今回は、昔から親しまれてきたことわざ「風が吹けば桶屋が儲かる」について、意味や由来、使い方、関連する表現まで、わかりやすく丁寧にご紹介します。

一見すると関係のなさそうな出来事が、巡り巡って意外な結果につながる……そんなユーモアと奥深さが詰まった表現です。

読み終えるころには、このことわざが持つ面白さと、現代でも役立つ理由が自然と理解できる内容になっています。どうぞ気軽に読み進めてください。

意味

このことわざは、無関係に見える出来事でも、複雑な因果の連鎖によって思いがけない結果を生むことがあるという意味で使われます。

少し柔らかく言うと、

「何がどうつながるかわからない」

「話が飛躍していることを、やさしく指摘する」

という場面でも使われる表現です。

現代ではビジネスでも日常会話でも、「予測不能な展開」や「意外なつながり」を語るときに役立つ言葉として親しまれています。

このことわざが示す本質

この表現が伝えているのは、次のような考え方です。

- 小さな出来事が連鎖して大きな結果につながることがある

- 因果関係の不思議さや、論理の飛躍をユーモラスに描いている

昔の人たちは、この複雑で意外なつながりを物語として楽しみながら語り継ぎ、今日まで残してきました。

桶屋とは?

現代ではあまり耳にしない「桶屋」という言葉。より理解を深めるために、当時の桶屋について触れておきます。

- 桶屋とは

木製の桶や樽を作ったり、修理したりする職人のことです。

江戸時代には、風呂桶、味噌樽、酒樽、洗濯桶など、生活に欠かせない器を扱う重要な存在でした。 - 現代でたとえると?

生活の必需品を作り、修理する職人という意味では、

「大工」「家具職人」「メンテナンス業者」などに近いイメージかもしれません。

桶屋は暮らしを支えるインフラのような役割を持っていたため、「桶屋が儲かる」という表現は、「思いがけないところに利益が生まれる」という象徴的な言い回しとして使われてきました。

由来・語源

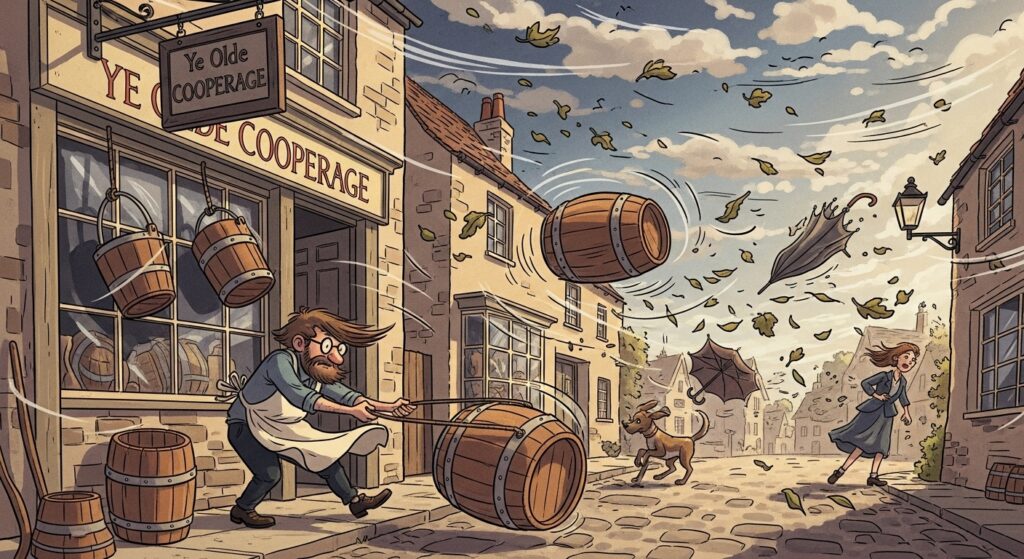

ここでは、ことわざの背景になっている「因果の連鎖」を、イラスト順に解説します。

- 強い風が吹く

強い風が吹き、町中に砂埃が舞い上がります。 - 砂埃が目に入り、目の病を患う

砂埃で人々の視力が低下し、目の病を抱える人が増えます。 - 失明する人が増える

当時の医療では治療が難しく、症状を悪化させて失明してしまうこともありました。 - 三味線弾きとして生計を立てる

視力を失った人が三味線弾きの仕事に就くと考えられ、三味線の需要が増えます。 - 三味線に使う猫の皮が必要になり、猫が減る

三味線の胴には猫の皮が使われていたため、需要増加により猫が減るという話につながっていきます。 - 猫が減ることでネズミが増える

天敵である猫がいないことで、ネズミが増えていきます。 - ネズミが桶をかじる

増えたネズミが木桶をかじり、壊れた桶が増えるという問題が起こります。 - 結果として桶屋が儲かる

桶の修理や新しい桶の需要が増え、桶屋が忙しくなって儲かるという結末になります。

このように、風が吹くという最初の出来事から、予想外の「桶屋が儲かる」という結果につながるまでの流れは、非常に飛躍がある一方で、どこかユーモラスでもあります。

昔の人たちは、因果の連鎖を楽しむ物語としてこの説話を広めました。

使い方と例文

このことわざは、思わぬ影響や飛躍した因果関係を表したいときに便利です。

たとえば、次のように使います。

- SNSの小さな投稿が広まり、大きな反響につながった。まさに風が吹けば桶屋が儲かる展開ですね。

- その説明は風が吹けば桶屋が儲かるように、少し理屈が飛んでいる気がします。

- ちょっとした改善が別の工程に好影響をもたらすなんて、風が吹けば桶屋が儲かるというものです。

ビジネス・日常での応用

このことわざは、物事の連鎖を考えるきっかけとしても役立ちます。

- マーケティング: 小さなきっかけが大きな成果につながる場合がある

- リスク管理: 一見無関係な出来事が重大な問題を引き起こす可能性に気づける

- プロジェクト管理: ほんの少しの変更が別の工程に影響することがある

また、「その話はちょっと飛躍しすぎているよ」というやわらかいツッコミとしても使いやすい表現です。

類語・関連表現

このことわざに直接の類語は少ないものの、「意外なつながり」「因果の連続性」を考えるうえで関連する表現があります。

- 一事が万事:一つの事柄から全体の傾向を推し量ること

- 縁は異なもの味なもの:思いがけない縁や出来事が生じること

- 因果応報:行いが巡って自分に返ってくること

バタフライ効果とは?

バタフライ効果とは、非常に小さな変化が、連鎖を経て、将来的に大きな結果を生むという現象を説明する考え方です。

名前の由来は、

“ブラジルで羽ばたいた蝶が、巡り巡ってテキサスで竜巻を起こすかもしれない”

という比喩に基づいています。

ビジネスや日常の意思決定でもよく引用され、

・小さな行動が大きな成果につながる

・わずかな誤差が予測不能な結果を生む

・一見無関係な出来事がどこかで影響し合う

といった視点を教えてくれます。

「風が吹けば桶屋が儲かる」を現代的な視点でとらえる際に、とても相性の良い概念です。

まとめ

「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざは、一見すると関係のない出来事が、思いがけない形でつながっていく面白さを表した言葉です。

小さな出来事が大きな結果を生むこともあれば、複雑な因果関係の中で予想外の結末にたどり着くこともあります。

この言葉に触れることで、物事の背景を広い視点でとらえる大切さに気づくきっかけにもなるでしょう。身のまわりのちょっとした出来事でも、「もしかしたら何かにつながるかもしれない」と意識してみると、日常の見え方が少し変わるかもしれません。

関連記事:

言葉の奥深さをもっと楽しみたい方へ。

風が吹いたら三味線だなんて、勝手すぎるにゃっ!

ねーちゃん、話が飛びすぎだけど…そこが面白いところだにゃっ。