こんにちは、yuuです。

今回は、ことわざ 「転ばぬ先の杖」 について、意味や由来、使い方を丁寧に解説します。

少し古風な表現ですが、実は今の暮らしにもそのまま役立つ考え方が詰まった言葉です。

意味

「転ばぬ先の杖」とは、失敗やトラブルが起きる前に、あらかじめ備えておくことが大切だという意味のことわざです。

問題が起きてから慌てて対処するのではなく、

「そうならないように先回りして準備しておく」 という姿勢を表しています。

日常では、次のような意味合いで使われます。

- 事前に用心すること

- 失敗を未然に防ぐこと

- 先のことを考えて行動すること

少し慎重すぎるように見える行動でも、このことわざを使うことで「大切な配慮」として伝えやすくなります。

「転ばぬ」の「ぬ」が表す意味

「転ばぬ先の杖」という言葉の中で、少し古めかしく感じられるのが「ぬ」という表現です。

この「ぬ」は、古語の打消(うちけし)で、「〜ない」という意味を表します。

たとえば、

- 転ばぬ = 転ばない

- 知らぬ = 知らない

- 行かぬ = 行かない

といった使い方です。

現代の会話ではあまり使われなくなりましたが、ことわざや慣用的な表現の中では、今もその形が残っています。

「転ばない先の杖」ではなく、「転ばぬ先の杖」と言うことで、

言葉に簡潔さと重みが生まれ、教訓としての響きが強くなっています。

表現は古風でも、伝えている内容は今の生活にもそのまま当てはまるため、この形のまま使われ続けているのです。

ことわざの由来・語源

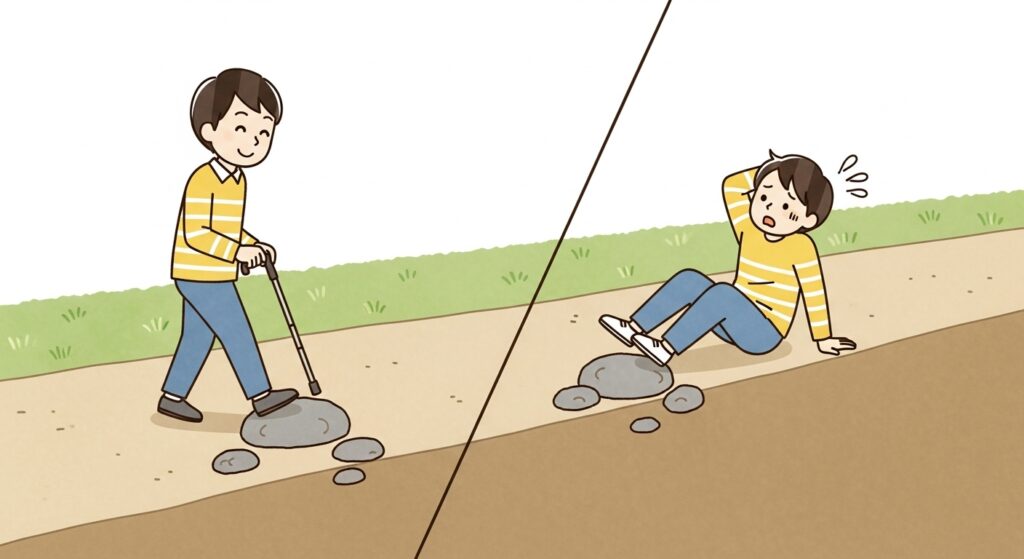

このことわざは、「転ぶ」と「杖」という、非常に分かりやすい情景から生まれました。

昔は、舗装された道が少なく、

- ぬかるみ

- 石の多い道

- 急な坂道

など、足元が不安定な場所が多くありました。

高齢の人や旅人が、転ばないように、あらかじめ杖を持って歩く。

その様子から、「転んでから杖を用意するのでは遅い」という教えが生まれたと考えられています。

つまり、

- 転んでから対策するのは手遅れ

- 転ぶ前に備えるのが賢明

という考え方を、身近な例で表したことわざなのです。

現代での使われ方とニュアンス

現代では、実際の「杖」を指すことはほとんどありません。

代わりに、次のような意味で使われています。

- 事前準備

- リスク管理

- 予防策

仕事や日常生活で「念のためにやっておく」行動は、まさに転ばぬ先の杖です。

ただし、やや教訓的な響きがあるため、

- 相手を責めるような言い方

- 上から目線の忠告

にならないよう、場面や言い回しには配慮すると安心です。

転ばぬ先の杖の使い方(例文)

実際の使い方を見てみましょう。

日常会話での例

- 雨が降りそうだから傘を持っていこう。転ばぬ先の杖だね。

- 念のために連絡先を控えておいたよ。転ばぬ先の杖だから。

仕事や学校での例

- トラブルが起きる前に確認しておくのは、転ばぬ先の杖だと思います。

- データのバックアップを取るのは、まさに転ばぬ先の杖ですね。

自分への戒めとして

- 面倒でも準備しておこう。転ばぬ先の杖だ。

このように、自分自身への心がけとして使うと、柔らかい印象になります。

似た意味を持つことわざ・言い回し

「転ばぬ先の杖」と似た意味を持つ言葉には、次のようなものがあります。

- 備えあれば憂いなし:準備が整っていれば心配はいらないという意味

- 念には念を入れる:十分すぎるほど注意深く行動すること

- 石橋を叩いて渡る:非常に慎重に物事を進めること

いずれも用心深さを表しますが、「転ばぬ先の杖」は特に、失敗を未然に防ぐ点が強調されています。

反対の意味・対照的な表現

反対に、次のような言葉は「転ばぬ先の杖」とは対照的な考え方を表します。

- 行き当たりばったり:先のことを考えず、その場の状況だけで判断すること

- 出たとこ勝負:結果を予測せず、成り行きに任せて行動すること

- 後先考えない:将来の影響や結果を深く考えずに行動すること

勢いや思い切りが求められる場面もありますが、リスクの面では対照的な姿勢と言えるでしょう。

まとめ

「転ばぬ先の杖」は、大きな努力ではなく、小さな備えが自分を守ってくれる

ということを教えてくれることわざです。

完璧を目指す必要はありません。

「念のため」「もしものために」という一手間が、安心につながります。

日々の生活の中で、この言葉を思い出しながら、自分なりの“杖”を用意して過ごしていきたいですね。

関連記事:

言葉の奥深さをもっと楽しみたい方へ。

チビ、「念のため」って言葉は猫界でも大事にゃっ。

ねーちゃん、失敗しないコツってそういうことにゃっ。